中俄泥火山地球化学合作研究取得新进展

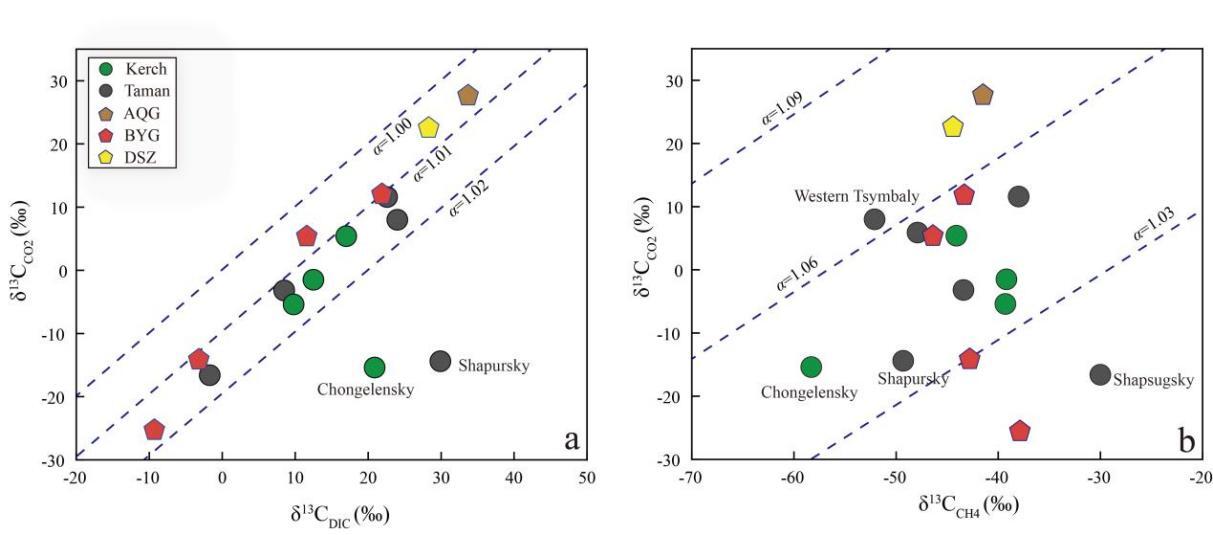

沉积盆地发育的泥火山是深部油气、水等地质流体向地表运移的重要载体,也是探索地球深部过程重要信息的天然窗口,其释放的甲烷(CH4)、二氧化碳(CO2)和深部水体等承载着大量的地球化学信息,可以为深刻理解地球深部物质组成和循环以及能量交换提供直接证据。为了深入揭示这些地质流体的来源与演化过程,中国科学院西北生态环境资源研究院油气中心和中国地质大学(武汉)联合俄罗斯科学院地质研究所团队,选择我国新疆准噶尔盆地和俄罗斯库班盆地的典型泥火山为对象,开展了系统的地球化学对比研究。从气体同位素、水化学组成、地质背景与沉积环境等多维度出发,揭示了这些泥火山深部CH4、CO2以及伴生水体的来源特征、迁移路径与关键转化机制。研究表明,泥火山系统释放的甲烷主要来源于深部有机质的热裂解,但在上升过程中普遍受到浅部微生物过程的再加工,表现为氢同位素的显著亏损与δ13C–δD的特征性偏移;CO2则同步受到深部热解与有机质厌氧降解等多重作用的控制,形成复杂的同位素结构特征。在地球化学剖面上,准噶尔盆地因地温梯度较低,其气体在浅部经历更强烈的微生物分馏;而库班盆地地温梯度高、流体迁移速度快,微生物改造作用相对有限,气体同位素更多地保留了其深部信息。该研究通过 CH4–H2O、CH4–CO2、CO2–DIC 等多系统同位素的协同应用(图1),构建了泥火山深部气体“热成因-迁移-多阶段改造”的演化路径。

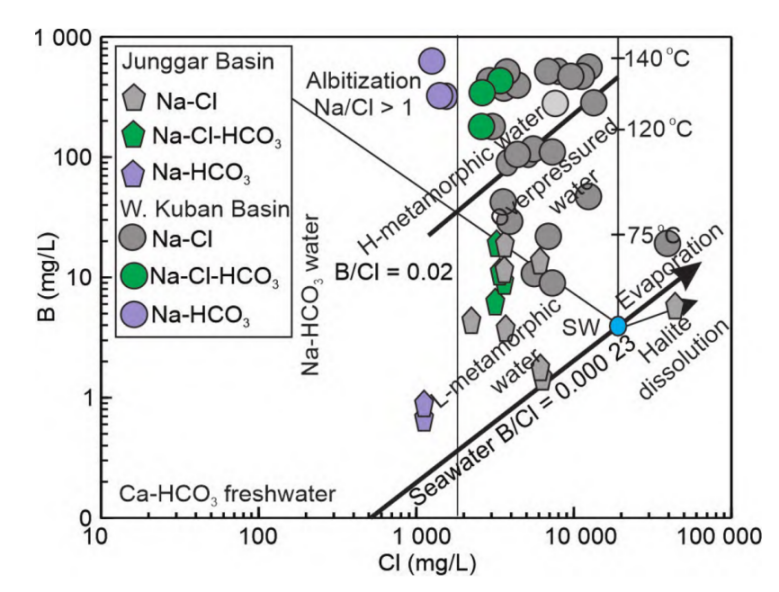

与此同时,合作团队对两地泥火山水体的系统水化学与稳定同位素进行的精细测试结果表明,海相沉积体系与陆相沉积体系在水体来源、元素组成及其演化机制等方面都表现出显著差异。库班盆地泥火山水体受海相蒸发岩、深部地层水与硅酸盐溶解等共同影响,以Na-Cl型为主,富含Br、B等深部来源元素;准噶尔盆地则以Na-HCO3、Na-Cl-HCO3类型为主,展示出蒸发岩淋滤、碳酸盐溶解、早期成岩作用与热解CO2溶解的综合特征。Cl/Br、Na/Br、B/Cl等多种地球化学指示指标清晰地区分出蒸发岩溶解水、深部成因水与经历强烈水-岩作用的再循环水(图2),为识别泥火山深部水体演化阶段提供了依据。截至目前,有关海相与陆相泥火山的对比研究还不多见,中俄合作研究进展为深化泥火山系统作为深部流体天然窗口的科学认知提供了新的理论框架,不仅为区域油气勘探、深部构造地质流体监测以及地球碳循环研究提供重要参考,也为深入理解自然源甲烷释放与深部地球系统耦合过程提供科学支撑。

该研究成果近期在Marine and Petroleum Geology和(Zhang et al., https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2025.107649 )和 Journal of Earth Science(Chelnokov et al., https://doi.org/10.1007/s12583-025-0211-8)上发表,中国科学院西北研究院张力博士研究生和俄罗斯科学院地质研究所George Chelnokov副教授分别为论文第一作者,马向贤研究员和郑国东教授为通讯作者。该研究获得国家自然科学基金国际合作项目(42261134534,23-47-00035)的资助,同时也得益于中国科学院国际人才计划访问学者项目(2024VCA0006,2024VCB0013)的支持。

图 1 准噶尔与库班泥火山中CO2和CH4的碳同位素组成:(a) δ13CDIC与δ13CCO2的关系;(b) δ13CCH4与 δ13CCO2的关系

图 2 氯离子与硼的关系图。基本分界线:海水的 B/Cl 比值 = 0.00023;变质水的 B/Cl = 0.02(White 和 Waring,1963);高变质水的 B/Cl > 0.02;低变质水的 B/Cl 在 0.00023 与 0.02 之间。依据 Boschetti(2011),图中标示了超压水的位置。所示计算温度基于硼地热温标(Boschetti 等,2016)